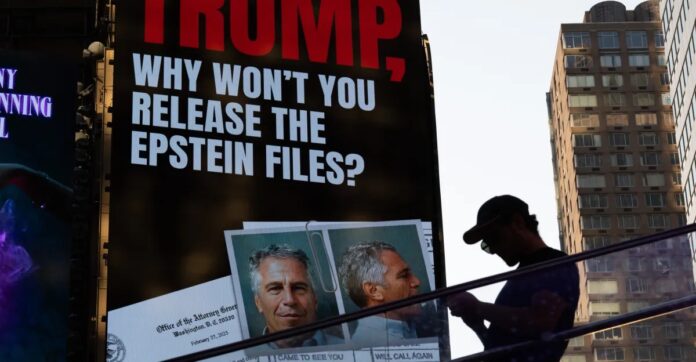

La publication de plus de 20 000 pages de documents sur la succession de Jeffrey Epstein par le comité de surveillance de la Chambre des représentants en novembre 2025 a relancé l’examen des liens entre des personnalités puissantes, dont Donald Trump, et le délinquant sexuel condamné. Cette attention renouvelée soulève une question cruciale : pourquoi le président Joe Biden, le rival politique de Trump, n’a-t-il pas publié l’intégralité des dossiers Epstein pendant sa présidence, surtout compte tenu du potentiel de révélations préjudiciables ?

La réponse réside dans une interaction complexe de contraintes juridiques, de calculs politiques et de l’ampleur des preuves. Les fichiers Epstein – comprenant plus de 100 000 pages de preuves, y compris des témoignages du grand jury et 300 gigaoctets de preuves numériques – ne sont pas simplement retenus par malveillance ou par dissimulation. Au contraire, leur libération est bloquée par le système même conçu pour protéger les enquêtes et garantir des procès équitables.

Les obstacles juridiques à la divulgation

Le témoignage du grand jury est intrinsèquement secret. Ce secret permet aux jurés de délibérer en toute confidentialité, sans influence extérieure ni pression publique. La divulgation de tels témoignages nécessite une autorisation judiciaire exceptionnelle, accordée uniquement lorsque l’intérêt public l’emporte manifestement sur la nécessité de protéger les témoins, les informateurs et les personnes accusées de crimes. Les refus répétés du ministère de la Justice de nouvelles libérations, malgré les pressions de la base de Trump, soulignent cette réalité juridique.

Les tribunaux fédéraux de Floride et de New York ont déjà rejeté les demandes de libération accélérée, invoquant la nécessité de maintenir ces protections. Même Trump, qui réclame désormais la publication de témoignages spécifiques, se heurte aux mêmes obstacles juridiques. Ce n’est pas une question de volonté politique mais de contraintes juridiques fondamentales.

Le calcul politique

Au-delà des barrières juridiques, le moment de la libération est important. L’administration Biden a probablement estimé que la publication d’informations potentiellement préjudiciables mais non vérifiées ne présenterait aucun avantage politique clair. Les fichiers contiennent les noms de centaines de personnalités, pas seulement de Trump. Une libération complète aurait pu créer un scandale plus large, impliquant potentiellement des individus de tout l’éventail politique.

De plus, les fichiers eux-mêmes ne contiennent peut-être pas la « preuve irréfutable » que beaucoup attendent. Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, le nom de Trump figure parmi tant d’autres dans les documents inédits. Si son implication s’avère anodine, une libération ne ferait qu’alimenter des théories complotistes sans fondement.

La tempête de feu incontrôlable

La situation est désormais devenue incontrôlable. Les théories du complot autour d’Epstein ont pris leur propre essor, alimentées par les médias partisans et la méfiance du public. Même si les dossiers restants s’avèrent sans conséquence, le récit s’est déjà solidifié. Les efforts incessants de Trump pour obtenir la libération n’apaiseront peut-être pas la tempête, mais plutôt la prolongeront indéfiniment.

Les implications plus larges

La saga des fichiers Epstein met en lumière un problème plus profond : la tension entre transparence et intégrité du processus judiciaire. Alors que le public exige des comptes, la divulgation de preuves confidentielles risque de nuire aux enquêtes et de compromettre les poursuites futures. L’administration Biden a probablement pesé ces intérêts concurrents et conclu qu’une libération complète ferait plus de mal que de bien.

En conclusion, les dossiers Epstein restent scellés non pas à cause d’un complot, mais à cause d’un ensemble complexe de contraintes juridiques, de calculs politiques et de la nature incontrôlable de la spéculation publique. La situation souligne les choix difficiles auxquels les gouvernements sont confrontés lorsqu’il s’agit de concilier transparence et intégrité du système judiciaire.